عودة فرضية الإله (كتاب)/الجزء الأول

الفصل الأول

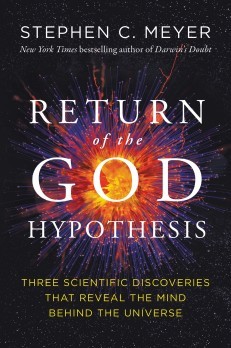

كتب قبل بضع سنوات في سياتل، ديفيد باراش وهو أستاذ بارز في علم النفس التطوري من جامعة واشنطن، مقالة رأي مدهشة في صحيفة نيويورك تايمز. أخبر فيها عن "الحديث" الذي يقدمه كل عام لطلابه، حيث يُبلغهم بصراحة أن العلم جعل الإيمان بالله غير مقبول. كما أوضح، "مع تقدم العلم التطوري، تقلص الفضاء المتاح للإيمان الديني: لقد دمر ركنين قويين سابقين للإيمان الديني فأضعف الإيمان بإله قادر على كل شيء ويتصف بالخير المطلق." يتبع باراش تقليدًا طويلًا. منذ أواخر القرن التاسع عشر، شهدت الثقافة الغربية أصواتًا قوية - من فلاسفة وعلماء ومؤرخين وفنانين وكتاب أغاني ومروّجي العلم - تؤكد "موت الإله". ولا يعني هؤلاء بالطبع أن الله كان موجودًا ثم زال، بل إن أي أساس معقول للإيمان بمثل هذا الكائن قد تبخر منذ زمن طويل. غالبًا ما يقتبس الذين يروجون لفقدان الأساس العقلاني للإيمان بالله تقدم العلم الحديث والصورة التي يرسمها للواقع كسبب رئيسي لهذا الانهيار. فكرة أن العلم قد دفن الله سائدة في وسائل الإعلام، وفي المؤسسات التعليمية، وفي ثقافتنا بشكل عام. على سبيل المثال، ادعى ريتشارد داوكينز، انظر الشكل 1.1a ، أن الصورة العلمية للكون - وخاصة الروايات التطورية حول أصل وتطور الحياة على الأرض - تدعم رؤية عالمية إلحادية أو مادية. كما قال، "الكون الذي نلاحظه يمتلك تمامًا الخصائص التي يجب أن نتوقعها إذا كان، في الأساس، لا يوجد تصميم، لا هدف، لا شر، لا خير، لا شيء سوى اللامبالاة العمياء والقاسية." سيُثبت هذا الكتاب أن التقارير التي تتحدث عن "وفاة" الله قد "تم تضخيمها بشكل كبير"، لأقتبس مقولة من مارك توين. والحقيقة عكس ما أصر عليه داوكينز وباراش والعديد من المتحدثين باسم العلم. الخصائص التي يتمتع بها الكون والحياة - خاصة فيما يتعلق بفهم أصولهما - هي تمامًا "ما يجب أن نتوقعه" إذا كانت هناك عقلية متجاوزة وهادفة قد تدخلت في تاريخ الحياة والكون. هذه العقلية تتطابق مع ما يسميه البشر "الله"، ولذلك أطلق على هذه القصة من التحول العكسي "عودة فرضية الإله"

ثلاثة أسئلة كبيرة

بدأ اهتمامي بما تكشفه الاكتشافات العلمية عن الوجود المحتمل لله قبل أكثر من ثلاثين عامًا عندما حضرت مؤتمرًا غير معتاد. في ذلك الوقت، كنت أعمل كجيولوجي متخصص في معالجة الإشارات الرقمية الزلزالية لصالح شركة نفط في دالاس، تكساس. في فبراير 1985، علمت بأن مؤرخ العلوم وعالم الفلك من جامعة هارفارد، أوين جينجريتش، سيأتي إلى المدينة ليتحدث عن التقارب غير المتوقع بين علم الكونيات الحديث والرواية التوراتية للخلق، وكذلك عن الآثار الثيولوجية لنظرية الانفجار العظيم. حضرت المحاضرة مساء الجمعة واكتشفت أن جينجريتش جاء إلى دالاس أساسًا للتحدث في مؤتمر أكبر بكثير في اليوم التالي، يضم علماء ملحدين وثيولوجيين بارزين. كانوا سيبحثون ثلاثة أسئلة كبيرة على تقاطع العلم والفلسفة:

- أصل الكون،

- أصل الحياة،

- وأصل وطبيعة الوعي البشري.

حضرت المؤتمر الذي أقيم يوم السبت في فندق دالاس هيلتون. وقد قام المنظمون بجمع نخبة من العلماء والفلاسفة من طراز عالمي يمثلون نظامين فكريين عظيمين لكن متباينين. لم أفاجأ بسماع الملحدين الصريحين أو الماديين العلميين يشرحون لماذا يشككون في وجود الله. ما صدمني هو المحاضرات المقنعة التي قدمها علماء بارزون آخرون، والذين اعتقدوا أن الاكتشافات الأخيرة في مجالاتهم كانت لها دلالات ثيولوجية واضحة. في الجلسة الأولى، لم يكن فقط البروفيسور جينجريتش، بل أيضًا عالم الفلك الشهير ألان ساندج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، حيث شرحا كيف أن التقدم في علم الفلك وعلم الكونيات أثبت أن الكون المادي له بداية محددة في الزمان والمكان، مما يشير إلى سبب يتجاوز الكون الفيزيائي أو المادي. كما ناقش جينجريتش وساندج الاكتشافات في الفيزياء التي أظهرت كيف تم ضبط الكون بدقة منذ بداية الزمن - في معاييره الفيزيائية والترتيبات الأولية للمادة - لتمكين وجود الحياة المعقدة. وهذا الأمر اقترح لهما وجود عقلية سابقة مسؤولة عن "الضبط الدقيق". لم يرغب أي منهما في الادعاء بأن هذه الاكتشافات "أثبتت" وجود الله. لقد حذروا من أن العلم لا يمكنه "إثبات" أي شيء بيقين مطلق. ومع ذلك، جادل كلاهما بأن هذه الاكتشافات تبدو أكثر توافقًا مع النظرة الثيولوجية منها مع النظرة المادية. البروفيسور ساندج (الشكل 1.2) أثار جدلاً في المؤتمر بمجرد جلوسه في الجانب الثيولوجي من الجلسة. اتضح أنه كان ملحدًا ماديًا علميًا طوال حياته ولم يعتنق الإيمان بالله إلا مؤخرًا. وقد فعل ذلك جزئيًا بسبب الأدلة العلمية، وليس رغمًا عنها. الجلسة التي تناولت أصل الحياة الأولى كشفت عن إعلان مثير آخر. أحد أبرز الباحثين في مجال أصل الحياة الحاضرين، عالم الفيزياء الحيوية دين كينيون (الشكل 1.3)، أعلن أنه رفض نظريته التطورية الرائدة حول أصل الحياة. نظرية كينيون، التي تم تطويرها في كتابه المدرسي الشهير "التقدير البيوكيميائي"، قدّمت في ذلك الوقت على أنها أكثر التفسيرات التطورية إقناعًا حول كيفية "تنظيم" الخلية الحية نفسها من مواد كيميائية أبسط في "حساء ما قبل الحياة". لكن كما أوضح كينيون في المؤتمر، بدأ يشك في نظريته الخاصة. أشارت تجارب المحاكاة المتعلقة بأصل الحياة بشكل متزايد إلى أن المواد الكيميائية البسيطة لا تنظم نفسها لتشكل جزيئات معقدة تحمل معلومات، ولا تتحرك في اتجاهات ذات صلة بالحياة، إلا إذا قام علماء الكيمياء الحيوية بتوجيه العملية بشكل نشط وذكي. ولكن إذا لم تستطع العمليات الكيميائية غير الموجهة تفسير المعلومات المشفرة الموجودة حتى في أبسط الخلايا، فهل يمكن أن تكون هناك "عقلية موجهة" قد لعبت دورًا في أصل الحياة؟ أعلن كينيون أنه يتبنى الآن هذا الرأي. بعد المؤتمر، التقيت بأحد زملاء كينيون في جلسة أصل الحياة، وهو كيميائي يُدعى تشارلز ثاكسون. ثاكسون، مثل كينيون، اعتقد أن المعلومات الموجودة في الحمض النووي تشير إلى نشاط عقلي مصمم في الماضي، أو كما قال هو، إلى "سبب ذكي". وبينما تحدثت معه أكثر على مدى الأيام والأشهر التالية، زاد اهتمامي بسؤال أصل الحياة وما إذا كان من الممكن بناء حجة علمية لصالح التصميم الذكي بناءً على اكتشاف المعلومات المشفرة رقميًا في الحمض النووي. قررت تركيز جهودي على تقييم تلك الإمكانية، وأكملت في نهاية المطاف أطروحة الدكتوراه الخاصة بي في جامعة كامبريدج حول موضوع بيولوجيا أصل الحياة. في وقت لاحق، في عام 2009، نشرت كتاب "توقيع في الخلية". في ذلك الكتاب، قدمت حجة لصالح التصميم الذكي استنادًا إلى المعلومات المخزنة في الحمض النووي، دون محاولة تحديد الذكاء المصمم المسؤول عن الحياة. ومع ذلك، ظللت خلال تلك السنوات مهتمًا بإمكانية أن توفر الأدلة من علم الكونيات والفيزياء، بالإضافة إلى الأدلة من علم الأحياء، أساسًا لإعادة صياغة مقنعة لفرضية الله. القول بأن فرضية الله قد عادت يعني أن العلماء قد رفضوها سابقًا، وأنه في وقت ما، كانت النظرة الثيولوجية سائدة إما كمصدر إلهام للعلم أو كتفسير لاكتشافات علمية محددة، أو كلاهما. لكن القليل من مروجي العلوم اليوم يقدمون تاريخ العلم وعلاقته بالإيمان الديني بهذه الطريقة. بدلاً من ذلك، لا يكتفون بالقول إن العلم والإيمان بالله يتعارضان حاليًا، بل يقولون أيضًا إن العلم والدين كانا دائمًا في حالة حرب تقريبًا. يصفون العلاقة التاريخية بين العلم والدين بأنها صراع بين ادعاءات متناقضة حول الواقع وطرق متنافسة لمعرفة الحقيقة. هذا الفصل يتحدى الرواية المفضلة لدى "الملحدين الجدد" حول العلاقة التاريخية بين العلم والإيمان بالله. يفعل ذلك من خلال إظهار كيف ساهمت الأفكار اليهودية-المسيحية بشكل حاسم في نشوء العلم الحديث.

تاريخ العلم (وفقًا للملحدين الجدد)

القصة التقليدية، التي يروج لها الملحدون الجدد وشخصيات أكثر تقليدية على حد سواء، تؤكد أن العلم والإيمان الديني كانا في العادة في مواجهة مباشرة. على سبيل المثال، في السلسلة المُجددة المكونة من 13 جزءًا من "كوزموس" التي عُرضت في عام 2014، يُظهر نيل ديغراس تايسون، وهو مادي علمي يرفض تسمية "ملحد"، أن فقدان الإيمان بالله خلال القرن السابع عشر كان نتيجة لانتصار الفيزياء النيوتنية. في الحلقة الثالثة، يروي تايسون بالتفصيل التعاون بين عالم الفلك إدموند هالي وعالم الفيزياء إسحاق نيوتن. يشرح كيف أدى هذا التعاون إلى نشر عمل نيوتن الرائع "المبادئ"، حيث طور نيوتن نظريته الرياضية الدقيقة للجاذبية. يدعي تايسون أن تطبيق نظرية نيوتن للجاذبية على حركة الأجرام السماوية أضعف الحاجة إلى "صانع ساعات رئيسي" لتفسير دقة وجمال النظام الشمسي. وعلى الرغم من أن تايسون اعترف بأن إسحاق نيوتن كان مؤمنًا بالله، ووصفه بأنه "رجل محب لله"، إلا أنه أكد لمشاهديه أن معتقدات نيوتن الدينية لم تساهم في تقدمه العلمي. بل أصر على أن دراسة نيوتن الدينية "لم تؤد إلى أي مكان" وأن لجوء نيوتن إلى الله كان بمثابة "إغلاق الباب. ولم يؤد إلى أسئلة أخرى." وهكذا، وفقًا لتايسون، حررت علوم نيوتن الناس من الإيمان بالله، على الرغم من أن إيمان نيوتن بالله كان يعيق تقدمه العلمي الشخصي. وكانت رسالة تايسون واضحة: للقيام بعلم جيد، يجب على العلماء التخلص من قيود الدين، وتقدم العلم سمح للناس في الثقافة الغربية بالقيام بذلك.

نموذج الصراع أو الحرب

هذا التصور عن وجود صراع دائم ولا مفر منه بين العلم والإيمان ظهر في الواقع مؤخرًا. خلال سنتي الأولى من الدراسة في كامبريدج، ألقى البروفيسور كولين راسل، الذي كان حينها رئيس الجمعية البريطانية لتاريخ العلم وأستاذًا متميزًا في تاريخ العلم في جامعة بريطانية أخرى (الجامعة المفتوحة)، محاضرة حضرها عدد كبير من الأشخاص حول ما يسمى بـ"أطروحة الحرب". شرح البروفيسور راسل أن تصور وجود صراع عميق أو جوهري بين العلم والإيمان هو نتاج لإعادة كتابة التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر. وقد ساعد عملان في ظهور هذا الفهم، وهما: كتاب جون ويليام درابر ، الشكل 1.4A تاريخ الصراع بين الدين والعلم (1874) وكتاب أندرو ديكسون وايت ، الشكل 1.4B تاريخ حرب العلم مع اللاهوت في العالم المسيحي (1896). ظهرت هذه الكتب مباشرة بعد نشر كتاب داروين أصل الأنواع في عام 1859. وقد "عززت الانطباع بأن النقاد الدينيين للداروينية يهددون بإشعال محاكم التفتيش من جديد"، كما أوضح المؤرخ إدوارد لارسون. اعتبر درابر أن الدين المنظم يمثل تهديدًا مباشرًا ووجوديًا لتقدم العلم. وكما جادل، "المسيحية والعلم معترف بهما من قبل أتباعهما على أنهما متعارضان تمامًا؛ لا يمكن أن يتواجدا معًا؛ يجب أن يخضع أحدهما للآخر؛ على البشرية أن تختار – لا يمكنها أن تمتلك الاثنين معًا." يلاحظ مؤرخ آخر للعلم، جيفري ب. راسل، أن كتاب وايت كان "ذو أهمية هائلة، لأنه أعلن بشكل صريح أن العلم والدين في حالة حرب. وقد رسّخ في العقل المثقف فكرة أن 'العلم' يمثل الحرية والتقدم مقابل الخرافة والقمع الذي يمثله 'الدين'". في كتابه الفائز بجائزة بوليتزر صيف الآلهة، الذي يتناول تاريخ محاكمة سكوبس، يشير إدوارد لارسون إلى أنه في العقود التي تلت نشر أصل الأنواع، أصبح هذا "النموذج الصراعي" بين العلم والدين "متجذرًا في الحكمة المتداولة لدى العديد من الأمريكيين العلمانيين". في محاضرته في كامبريدج وفي كتاباته اللاحقة، أعرب كولين راسل عن أسفه لكيفية ترسخ هذا النموذج من العلاقة بين العلم والدين "بعمق في ثقافة الغرب"، وكيف أنه "ثبت أنه من الصعب جدًا إزالته". وأشار إلى أن "أطروحة درابر-وايت كانت تُستخدم بانتظام في الكتابات العلمية الشعبية، من قبل وسائل الإعلام، وفي عدد قليل من كتب التاريخ العلمي القديمة". وفي الواقع، رغم أن الملحدين الجدد يزعمون أنهم يقدمون منظورًا "جديدًا"، فإن رؤيتهم للعلاقة بين العلم والإيمان مجرد تكرار لهذه التأريخية المتأخرة من القرن التاسع عشر.

فهم مختلف

في الواقع، تشير مجموعة من مؤرخي العلم وفلاسفته وعلماء الاجتماع في القرن العشرين والحادي والعشرين إلى قصة مختلفة بشكل كبير. تشمل هذه الكوكبة من العلماء هربرت باترفيلد، إيه سي كرومبي، مايكل بي فوستر، لورين أيزلي، ديفيد ليندبيرغ، أوين جينجريتش، ريجير هويوكاس، روبرت ميرتون، بيير دوهيم، كولين راسل، ألفريد نورث وايتهيد، بيتر هودجسون، إيان باربور، كريستوفر كايزر، هولمز رولستون الثالث، ستيف فولر، بيتر هاريسون، ورودني ستارك، على سبيل المثال لا الحصر. ورغم أن بعض النظريات العلمية في القرن التاسع عشر، وخصوصًا تلك المتعلقة بأصول الحياة والتاريخ الجيولوجي، بدت وكأنها تتحدى بعض الأفكار الدينية التقليدية، إلا أن هؤلاء المؤرخين يشيرون إلى أن الإيمان بالله—وخاصة المسيحية—لعب دورًا حاسمًا في نشأة العلم الحديث خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبالتأكيد، عندما كان درابر ووايت يكتبان، كان العديد من العلماء يرون وجود صراع بين العلم والإيمان الديني، ولكن لم يكن هذا هو الحال دائمًا. في الواقع، يؤكد معظم مؤرخي العلم اليوم وجهة نظر أكثر دقة: فبينما واجه بعض العلماء أو النظريات العلمية تحديًا للإيمان بالله في بعض الفترات من تاريخ العلم، إلا أن هناك فترات أخرى ألهم فيها الإيمان الديني التقدم العلمي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر العديد من مؤرخي العلم أن الإيمان بالله كان مصدر إلهام للقيام بالبحث العلمي وكان إطارًا لتفسير الملاحظات العلمية خلال الفترة الحاسمة المعروفة بالثورة العلمية (تقريبًا بين عامي 1500 و1750)، والتي شهدت ظهور العلم الحديث كنشاط منهجي.

نشأة العلم المرتبط بالإيمان

عندما كنت أستاذًا في الجامعة، كنت أُشارك في تدريس مادة أساسية كبيرة حول حضارة الغرب وتاريخ العلم والتكنولوجيا. وعندما كنت أُلقي محاضرات عن الثورة العلمية، كان طلابي دائمًا يتفاجأون عندما يعلمون أن العديد من مؤرخي وفلاسفة العلم يعتبرون الآن أن الأفكار اليهودية-المسيحية كانت حاسمة في نشأة العلم الحديث. لقد واجهتُ هذه الفكرة لأول مرة في سنتي الأولى من الدراسات العليا. ما أدهشني هو أن هذه الفكرة كانت غير مثيرة للجدل بين أساتذتي في كامبريدج، رغم ميول أغلب أعضاء هيئة التدريس في قسم تاريخ وفلسفة العلم نحو الإلحاد أو اللاأدرية. أكدت لي حادثة معينة هذا التصور عن التوجه الديني لمعظم أعضاء هيئة التدريس. بعد الندوات، كان أعضاء هيئة التدريس غالبًا ما يذهبون إلى حانة محلية لمناقشة إضافية مع الطلاب. في إحدى المناسبات، قرر زميل لي من طلاب الدراسات العليا من الولايات المتحدة، الذي كان يشعر على ما يبدو بنفس القدر من عدم الارتياح في هذا الجو الجديد كما كنت أنا، أن يكشف—بفخر—أنه تخلى عن معتقداته الدينية السابقة وأصبح يعتبر نفسه ملحدًا. لكن محاولته هذه لكسب رضا أعضاء هيئة التدريس قوبلت برد غير متوقع، حيث أجابه أحد المحاضرين البريطانيين الأصغر سنًا قائلاً: "بالطبع أنت ملحد، لكن ما الذي يجعلك مميزًا بخلاف ذلك؟" في تلك اللحظة قررت ألا أكشف عن آرائي الميتافيزيقية، حيث شككت في أنها ستُستقبل بشكل أفضل من تلك التي كشف عنها زميلي. رغم هذه الميول المنتشرة، فإن العديد من المؤرخين وعلماء الاجتماع وفلاسفة العلم الذين التقيت بهم (وقرأت أعمالهم) اعترفوا بالدور المهم الذي لعبه الإيمان بالله في الثورة العلمية. لقد أدركوا هذا جزئيًا لأنه ساعد في الإجابة عن ما يمكن تسميته بسؤال "لماذا هناك؟ ولماذا حينذاك؟".

العامل الحاسم: تغيير في التفكير

طرح الكيميائي ومؤرخ العلوم بجامعة كامبريدج جوزيف نيدهام لأول مرة سؤال "لماذا هناك؟ ولماذا في ذلك الوقت؟" في أبحاثه حول الثورة العلمية. لاحظ نيدهام أن المتطلبات المادية لإجراء العلم كانت موجودة في العديد من الثقافات المتطورة. فقد بنى المصريون الأهرامات العظيمة والقصور والنصب التذكارية الجنائزية. واخترع الصينيون البوصلة والطباعة الحجرية والبارود. وشيد الرومان الطرقات والقنوات المائية العظيمة. وكان لدى الإغريق فلاسفة عظماء، بعضهم درس الطبيعة بعمق. ومع ذلك، لم تطور أي من هذه الثقافات الأساليب المنهجية للتحقيق في الطبيعة التي نشأت في أوروبا الغربية بين حوالي 1500 و1750. عالم الفيزياء والمؤرخ العلمي الراحل من جامعة أكسفورد، بيتر إي. هودجسون، قدم ملاحظة مشابهة. فقد كانت لدى العديد من الحضارات ثقافات مادية متطورة، أو ما يسميه هودجسون "المتطلبات المادية لنمو العلم". وكما شرح هودجسون: "إذا فكرنا في ما هو مطلوب للولادة الفعلية للعلم، نرى أولاً أنه يحتاج إلى مجتمع متطور إلى حد ما، بحيث يمكن لبعض أفراده قضاء معظم وقتهم في التفكير حول العالم، دون الانشغال الدائم بالحصول على الوجبة التالية. ويحتاج إلى بعض التكنولوجيا البسيطة، حتى يمكن تصنيع الأجهزة اللازمة للتجارب. كما يجب أن يكون هناك نظام للكتابة، حتى يتم تسجيل النتائج وإرسالها إلى العلماء الآخرين، وأيضًا ترميز رياضي للنتائج العددية للقياسات. يمكن تسمية هذه بالمتطلبات المادية للعلم." بما أن العديد من الثقافات كانت تملك هذه المتطلبات، تساءل نيدهام وهودجسون عن سبب نشوء العلم الحديث بشكل درامي في أوروبا خلال فترة زمنية محددة، ولماذا لم تطور هذه الثقافات الأخرى شيئًا مشابهًا للعلم الغربي بأساليبه الرسمية لدراسة الطبيعة. لماذا بدأ البشر في كشف أسرار الطبيعة بشكل ثوري ومنهجي في أوروبا الغربية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر؟ نيدهام، وهودجسون، والعديد من المؤرخين الآخرين مثل هربرت باترفيلد وإيان باربور، يحددون "العامل المفقود" في الأفكار. يشيرون إلى الأفكار اليهودية-المسيحية التي كانت سائدة في أوروبا قبل القرنين السادس عشر والسابع عشر. يرى باربور أن "العلم بشكله الحديث" نشأ "في الحضارة الغربية وحدها، بين كل ثقافات العالم"، لأن الغرب المسيحي وحده كان يمتلك "الافتراضات الفكرية اللازمة لنشوء العلم". وكما أوضح باترفيلد، الأستاذ السابق للتاريخ الحديث في جامعة كامبريدج: "كان من الصعب للغاية التخلص من العقيدة الأرسطية، السابقة، بمجرد ملاحظة الأشياء عن كثب... لقد كان الأمر يتطلب نوعًا مختلفًا من التفكير، تغييرًا في عقل العالم نفسه."

الانفصال عن الفكر اليوناني

وجد المؤرخون أن إعادة تأكيد العقيدة اليهودية-المسيحية المتعلقة بالخَلْق خلال العصور الوسطى الكاثوليكية المتأخرة والإصلاح البروتستانتي قد وفرت التغيير المطلوب. كان هذا هو التغيير الذي أدى إلى الانفصال عن التفكير اليوناني الذي كان يحد من تقدم العلم في السابق. في البداية، شعرت بالحيرة من الحاجة إلى هذا الانفصال عندما علمت به لأول مرة. فاليونانيون هم أبطال التراث الفكري الغربي. وكما صاغ الفيزيائي لويس كيفابر، فإن "عقيدتهم العقلانية" التي تؤكد أن "العالم منظم، ويمكن معرفته، وأفضل ما يُعرف بالعقل البشري" جعلتهم يُعتبرون قدوة للعقل في العالم القديم. ومع ذلك، كانت بعض الافتراضات اليونانية تعيق تطوير نهج تجريبي صارم يعتمد على الملاحظة الدقيقة للطبيعة. فرغم أن الفلاسفة اليونانيين، وكذلك الفلاسفة اليهود والمسيحيين، اتفقوا على عقلانية الطبيعة، إلا أن بعض الأفكار اليونانية أدت إلى فلسفة عقيمة لا تستند إلى الملاحظة الفعلية. على الرغم من أن الفلاسفة اليونانيين اعتقدوا أن الطبيعة تعكس نظامًا أساسيًا، إلا أنهم كانوا يؤمنون بأن هذا النظام نابع من مبدأ منطقي قائم بذاته يُدعى "اللوغوس" وليس من عقل أو كائن إلهي ذو إرادة. لهذا السبب، افترض العديد من المفكرين اليونانيين أنهم يستطيعون استنتاج كيفية تصرف الطبيعة من مبادئ أولية بناءً على ملاحظات سطحية فقط للظواهر الطبيعية أو حتى بدون ملاحظة الطبيعة على الإطلاق. في علم الفلك، على سبيل المثال، افترض أرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد) وبطليموس (القرن الثاني الميلادي) أن الكواكب يجب أن تتحرك في مدارات دائرية. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤمنون بأن الكواكب تتحرك في مجال "خماسي الجواهر" حيث يسود الكمال، واعتبروا أن الحركة الدائرية هي الأكثر كمالًا. لذا، افترضوا أن الكواكب تتحرك في مدارات دائرية. وكما شرح المؤرخ العلمي ريجر هوويكاس، عندما قال أرسطوطاليون العصور الوسطى "إن الأشياء تحدث وفقًا للطبيعة"، فإنهم كانوا يقصدون أنها تتبع نمطًا يبدو منطقيًا للعقل البشري، وهو نمط اكتشفه أرسطو. تجلى هذا الاعتماد المفرط على العقل الخالص والمنطق الضروري بطرق أخرى. بعد اكتشاف أعمال أرسطو في الغرب في القرن الحادي عشر، كان اللاهوتيون المسيحيون حريصين على دمج معتقداتهم اللاهوتية مع أفضل ما في التعليم الكلاسيكي. وغالبًا ما تبنوا الافتراضات اليونانية حول كيف يجب أن تكون الطبيعة. باستخدام الاعتبارات المنطقية وبالاعتماد على سلطة أرسطو، زعم بعض اللاهوتيين والفلاسفة في العصور الوسطى أن الكون يجب أن يكون أبديًا؛ وأن الله لا يمكنه خلق أنواع جديدة؛ وأن الله لا يمكنه أن يخلق أكثر من نظام كوكبي واحد؛ وأن الله لا يمكنه خلق فراغ؛ وأن الله لا يمكنه أن يعطي الكواكب مدارات غير دائرية؛ والعديد من الافتراضات الأخرى المشابهة.

الطبيعة الطارئة

لكي يتقدم العلم، كان على الفلاسفة الطبيعيين، أو العلماء كما نسميهم اليوم، تطوير نهج أكثر اعتمادًا على التجربة والأدلة. وقد بدأ ذلك يحدث قبل الثورة العلمية بفترة طويلة نتيجة تحول في التفكير حول مصدر النظام في العالم المادي. في عام 1277، أدان إتيان تيمبييه، أسقف باريس، بدعم من البابا يوحنا الحادي والعشرين، "اللاهوت الضروري" و219 أطروحة منفصلة تأثرت بالفلسفة اليونانية حول ما يمكن أو لا يمكن لله فعله. قبل مرسوم 1277، كان اللاهوتيون والفلاسفة المسيحيون، وخاصة في جامعة باريس ذات التأثير الكبير، يفترضون غالبًا أن الطبيعة يجب أن تتوافق مع المبادئ المنطقية الظاهرة كما تُمثلها النظريات الكونية والفيزيائية والبيولوجية لأرسطو. ساعدت عقيدة الخلق اليهودية-المسيحية، وتحديداً الكتابية، في تحرير العلم الغربي من هذا التفكير الضروري من خلال التأكيد على أن النظام في الطبيعة يعتمد على إرادة الله العقلانية. مثل الفلاسفة اليونانيين، كان العلماء في العصور الحديثة المبكرة يعتقدون أن الطبيعة تظهر نظامًا أساسيًا. ومع ذلك، كانوا يعتقدون أن هذا النظام الطبيعي قد وُضع في الطبيعة بواسطة عقل تصميمي يمتلك إرادة — عقل وإرادة إله اليهودية والمسيحية. ولهذا السبب، كانوا يرون أن النظام في الطبيعة ليس نتاجًا لضرورة منطقية، بل نتيجة للتفكير العقلاني والاختيار، وهو ما يُسميه اللاهوتي الاسكتلندي توماس تورانس "العقلانية الطارئة". من خلال إعادة تأكيد عقيدة الخلق وسيادة حرية الله في خلق ما يراه مناسبًا، أكد مرسوم تيمبييه عام 1277 هذا المبدأ. أدى هذا التحول في التفكير إلى نهج مختلف لدراسة الطبيعة في القرون التي تلت مرسوم تيمبييه. تمامًا كما توجد طرق عديدة لرسم لوحة أو تصميم ساعة أو تنظيم الكتب في مكتبة، هناك العديد من الطرق لتصميم وتنظيم الكون. ولأن النظام في الطبيعة قد تم اختياره من قبل عقل عقلاني، كان من الممكن أن يكون مختلفًا. وبالتالي، لم يكن بإمكان الفلاسفة الطبيعيين مجرد استنتاج نظام الطبيعة من المبادئ المنطقية الأولية؛ بل كان عليهم مراقبة الطبيعة بعناية وبشكل منهجي. كما أوضح روبرت بويل، أحد أهم الشخصيات في الثورة العلمية ومؤسس الكيمياء الحديثة، فإن وظيفة الفيلسوف الطبيعي لم تكن أن يسأل عما كان يجب على الله فعله، بل عما فعله الله بالفعل. جادل بويل بأن حرية الله تتطلب نهجًا تجريبيًا يعتمد على الملاحظة، وليس فقط نهجًا استنتاجيًا. كان على العلماء أن ينظروا ويكتشفوا. وكما يشرح المؤرخ العلمي إيان باربور، "تشير عقيدة الخلق إلى أن تفاصيل الطبيعة لا يمكن معرفتها إلا من خلال ملاحظتها".

قابلية فهم الطبيعة

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الطبيعة قد تم تصميمها من قبل نفس العقل العقلاني الذي صمم العقل البشري، افترض العلماء الأوائل (أو "الفلاسفة الطبيعيون" كما كانوا يُطلق عليهم آنذاك) الذين بدأوا في دراسة الطبيعة أن الطبيعة قابلة للفهم. لقد كانوا يعتقدون أن الطبيعة يمكن فهمها بواسطة العقل البشري. اعتمد مؤسسو العلم الحديث على هذا الافتراض، الذي كان مستندًا إلى الفكرة اليونانية واليهودية-المسيحية بأن الكون هو نظام مرتب — "كون"، وليس فوضى. كما قال الفيلسوف البريطاني ألفريد نورث وايتهيد: "لا يمكن أن يوجد علم حي ما لم يكن هناك اعتقاد فطري واسع الانتشار بوجود نظام للأشياء، وبالأخص، نظام للطبيعة." ويعزو وايتهيد هذا الاعتقاد لدى مؤسسي العلم الحديث إلى "الإصرار في العصور الوسطى على عقلانية الله." وقد وسع باحثون آخرون هذه الملاحظة. يؤكد هؤلاء الباحثون أن العلم الحديث استوحى تحديدًا من القناعة بأن الكون هو نتاج عقل عقلاني صممه ليُفهم، وصمم العقل البشري ليقوم بفهمه. كما يشير المؤرخ والفيلسوف العلمي ستيف فولر إلى أن العلم الغربي يرتكز على "الاعتقاد بأن النظام الطبيعي هو نتاج ذكاء واحد، وأن ذكاءنا الخاص ينبثق منه." يوضح الفيلسوف هولمز رولستون الثالث هذه الفكرة بقوله: "إن التوحيد هو الذي أطلق قدوم العلم الفيزيائي، لأنه افترض وجود عالم مفهوم، مقدس ولكنه خالٍ من السحر، عالم يمتلك مخططًا، وهو بذلك مفتوح لبحث العلماء. كان الرواد العظماء في الفيزياء — نيوتن، جاليليو، كبلر، كوبرنيكوس — يؤمنون إيمانًا عميقًا بأنهم مدعوون لإيجاد أدلة على وجود الله في العالم المادي." على سبيل المثال، صرخ عالم الفلك يوهانس كبلر (1571-1630) قائلاً إن "الله أرادنا أن ندرك" القوانين الطبيعية، وجعل هذا ممكنًا "عبر خلقنا على صورته حتى نتمكن من المشاركة في أفكاره الخاصة." وهكذا، فإن الافتراض بأن عقلًا عقلانيًا ذو إرادة قد خلق الكون أدى إلى بروز فكرتين أساسيتين:

- الاحتمالية

- وقابلية الفهم.

هاتان الفكرتان بدورهما قدَّمتا دافعًا قويًا لدراسة الطبيعة، مع الثقة بأن هذه الدراسة ستثمر عن فهم عميق لها.

قابلية الخطأ في التفكير البشري

كانت هناك فكرة أخرى من الكتاب المقدس أثرت في تطور النهج التجريبي والملاحظاتي في العلم. ففي حين كان العلماء في القرنين السادس عشر والسابع عشر يرون أن العقل البشري هو هبة من الله العقلاني، إلا أن هؤلاء العلماء، المتأثرين بالنهضة البروتستانتية وأفكار آباء الكنيسة الذين أعيد اكتشافهم خلال أواخر العصور الوسطى، أدركوا أيضًا قابلية البشر للخطأ وبالتالي خطأ الأفكار البشرية حول الطبيعة. وكما يوضح ستيف فولر: "تشير الأبحاث في تاريخ وفلسفة العلم إلى فكرتين من الكتاب المقدس كان لهما تأثير حاسم على نشوء العلم، ويمكن نسبهما إلى قراءة سفر التكوين كما قدمها أوغسطين، أحد آباء الكنيسة المبكرين، والذي ازداد الاهتمام بأعماله في أواخر العصور الوسطى وخلال فترة الإصلاح الديني. وقد عبّر أوغسطين عن هاتين الفكرتين من خلال عبارتين باللاتينية تبدوان في البداية متناقضتين: imago dei (صورة الله) وpeccatum originis (الخطيئة الأصلية). الأولى تقول إن البشر فريدون كنوع لأنهم خُلقوا على صورة الله وشبهه، بينما تقول الثانية إن كل البشر يولدون وهم يرثون خطأ آدم، أي الخطيئة الأصلية."61 يضيف فولر أن "بمجرد أن بدأ المسيحيون في قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم"، كما فعلوا بعد توفر الكتب المطبوعة من القرن الخامس عشر فصاعدًا، "استخلصوا تلك الأفكار لتعريف علاقتهم بالله." هذا الفهم الكتابي للطبيعة البشرية "امتد إلى طريقة ممارستهم للعلم."62 هذا الفهم المتوازن للطبيعة البشرية أشار من جهة إلى أن البشر قادرون على الوصول إلى فهم للعالم الطبيعي، ولكنه أيضًا أشار إلى أنهم عرضة للخداع الذاتي والانحرافات الفكرية والقفز إلى استنتاجات متسرعة. هذا الفهم المركب للعقل—الذي يؤكد كلًا من قدراته وقابليته للخطأ—أوحى بالثقة في إمكانية فهم تصميم الطبيعة ونظامها إذا تم دراسة العالم الطبيعي بعناية، ولكنه أيضًا زرع الحذر من الاعتماد على الحدس والتخمينات البشرية ما لم يتم اختبارها بشكل دقيق من خلال التجربة والملاحظة.63 علاوة على ذلك، كما أشار المؤرخ الأسترالي للعلم بيتر هاريسون، أدى التركيز المتجدد خلال الإصلاح البروتستانتي على عقيدة سقوط الإنسان وكذلك على الطبيعة الساقطة إلى أن العلماء لا ينبغي أن يأخذوا ملاحظاتهم الأولية للطبيعة كما هي. بدلاً من ذلك، يجب عليهم "استجواب" الطبيعة باستخدام الأساليب التجريبية المنهجية.64 هذا الرأي حول العقل البشري أثّر على العلم حتى يومنا هذا. إذ إن الأساليب المستخدمة للتحقق من الفرضيات التي طورها شخصيات مثل فرانسيس بيكون في القرن السابع عشر وويليام ويويل في القرن التاسع عشر افترضت كلاً من قدرات العقل البشري وقابليته للخطأ. وكما أشار فولر، "استمرت هذه العقلية في العصر العلماني الحديث، كما يتضح في أيامنا هذه من خلال منهج كارل بوبر 'الفرضيات الجريئة والدحض'. يجب أن نطمح إلى فهم كل الطبيعة من خلال اقتراح فرضيات جريئة (شيء نحن قادرون عليه بسبب imago dei، ولكن نتوقع ونعترف بالخطأ شيء نميل إليه بسبب peccatum originis كلما قصرنا في ضوء الأدلة."65 في الواقع، يمكن العثور على أدلة لهذه الرغبة في التحقق من الأفكار البشرية والحدس ضد الأدلة التجريبية في العصور الوسطى المتأخرة. في وقت مبكر من القرن الثالث عشر، طور اللاهوتي والفيلسوف روبرت جروسيتيست من جامعة أكسفورد، إلى جانب طالبه الشهير روجر بيكون،66 أساليب علمية للاستدلال مثل طريقة "التحليل والتركيب" وطرق اختبار الفرضيات السببية مثل "التحقق والتفنيد." وكان الأخير يشبه إلى حد كبير الطريقة العلمية الحديثة "لعزل المتغيرات."67 تعكس هذه الأساليب كلاً من الاهتمام المبكر بالدراسة المنهجية للظواهر الطبيعية وإدراك حدود العقل البشري دون مساعدة من الملاحظة العلمية للعالم. تُظهر هذه الأساليب المبكرة، التي طورها شخصيات مثل روبرت جروسيتيست وطلابه، التوجه نحو منهجية علمية أكثر نظامية ودقة. وقد مثّلت هذه الأساليب بداية للتحول نحو التجريبية التي أصبحت فيما بعد الأساس للنهج العلمي الحديث. وكان هذا التطور في الفهم يعني أن العلماء لم يعودوا يعتمدون فقط على الاستنتاجات المنطقية أو الفرضيات الفلسفية المجردة، بل بدأوا يدركون أن الفحص الدقيق للعالم المادي كان ضروريًا. كما أوضح المؤرخ المرموق في جامعة أكسفورد، أليستر سي. كرومبي، أن جروسيتيست "هو المؤسس الحقيقي للتقليد الفكري العلمي في أكسفورد في العصور الوسطى، وبطرق عديدة، للتقليد الفكري الإنجليزي الحديث."68 جروسيتيست لم يكن فقط عالماً وفيلسوفاً، بل كان أيضًا لاهوتياً ساهم في استعادة وتأكيد عقيدة الخلق في الفترة المتأخرة من العصور الوسطى. كان له تأثير عميق على الفكر العلمي المسيحي من خلال محاضراته عن الكتب المقدسة، ولا سيما سفر التكوين، حيث استخدمها كقاعدة لربط الفهم العلمي بعقيدة الخلق. وقد ساعد هذا الربط بين اللاهوت والعلم في تمهيد الطريق لنشوء النهج التجريبي في دراسة العالم الطبيعي، وهو النهج الذي أسس فيما بعد لحركة العلم الحديث في القرون اللاحقة. في النهاية، فإن هذا الاندماج بين الفهم اللاهوتي لفكرة الخلق وقابلية الخطأ في العقل البشري أدى إلى تشكيل إطار فكري ساعد على تطور العلم الحديث. الأفكار حول قدرة العقل البشري، ولكن مع إدراك أن هذه القدرة ليست معصومة من الخطأ، قادت العلماء إلى استخدام نهج أكثر حرصًا وتحليلًا تجريبيًا، مما مهّد الطريق لتحقيقات علمية مبنية على الملاحظة الدقيقة والتجربة المتكررة.

شفرة أوكام

ثيولوجي آخر من القرن الثالث عشر أسهم في تطوير المنهج العلمي هو ويليام الأوكامي. يُعرف اليوم بشهرته المتعلقة بـ"شفرة أوكام" — وهو المبدأ المنهجي الذي يشجع العلماء على تجنب تعقيد الكيانات التفسيرية غير الضرورية، وبهذا المعنى تفضيل الفرضيات الأبسط. كما أكد ويليام الأوكامي على فكرة الاعتماد المشروط للخليقة على إرادة الله، خالقها. شفرة أوكام وقوله الشهير — "لا تُفترض التعددية [الكيانات التفسيرية المتعددة] بدون ضرورة" — ساعدت في تحرير العلم من الاعتماد على ما أطلق عليه الفلاسفة المدرسيون "الأشكال الجوهرية" الأرسطية. وفقًا لأرسطو، فإن جميع الأشياء تُمثّل أربعة أنواع مختلفة من الأسباب:

- المادي،

- الشكلي،

- الفعّال،

- والنهائي.

السبب المادي للشيء هو المادة أو الجوهر الذي صُنع منه الشيء—في حالة الكرسي، الخشب. السبب الشكلي يُمثّل الشكل الذي يتخذه الكيان، مثل شكل الكرسي، أو الفكرة التي أنتجت هذا الشكل، وهي التصميم في ذهن صانع الكرسي. السبب الفعّال هو الوسيلة التي صُنع بها الشيء، أي عملية التصنيع التي أنتجت الكرسي. أما السبب النهائي فهو الغرض الذي صُنع من أجله الكيان—في حالة الكرسي، توفير مكان للجلوس. على الرغم من أن هذا الإطار النظري كان مناسبًا لتحليل الأشياء المصنوعة بواسطة البشر، إلا أنه لم يكن ينطبق بسهولة على فهم الأنماط المنتظمة أو العلاقات السببية التي تُلاحظ في الطبيعة. فعلى سبيل المثال، حين كان الفلاسفة المدرسيون يلاحظون أن الخبز دائمًا يُغذّي، أو أن دواء معينًا يخفف حالة ما، أو أن الأفيون يُشعر الناس بالنعاس، كانوا يستندون إلى "السبب الشكلي" أو "الفضيلة" لشرح هذه الظاهرة. لكن هذا النوع من التفسير غالبًا ما أدى إلى نتائج فارغة أو دائرية، مثل تفسير قدرة الخبز على التغذية من خلال فضيلته "التغذوية"، أو قدرة الدواء على التخفيف من خلال فضيلته "العلاجية"، أو قدرة الأفيون على التسبب في النعاس من خلال فضيلته "المنومة". لقد نظر ويليام الأوكامي إلى وجود هذه "الفضائل" أو الأسباب الشكلية (وكذلك الكليات مثل الأشكال الأفلاطونية) بشك. ورأى أنها مجرد أسماء أو مفاهيم في عقل الإنسان، وليست كيانات حقيقية في الواقع. واستخدم "شفرة أوكام" للتخلص من هذه الكيانات التفسيرية، مما فتح الباب لتفسيرات أبسط وأكثر وضوحًا. شكوكية أوكام حول وجود الأشكال الجوهرية المدرسية كانت تعكس أيضًا اعتقاده في هشاشة التفكير البشري وخيال الإنسان. فقد كان يعتقد أن كليهما يحتاج إلى التحقق من خلال الملاحظة وتطبيق مبادئ منهجية سليمة مثل مبدأ البساطة الخاص به. وقد استند هذا التفكير إلى قناعات دينية عميقة، حيث كان يؤمن أن العالم الطبيعي مدين بانتظامه لخيار حر من خالق ذكي كان بإمكانه أن يخلق الطبيعة بطرق مختلفة. كان تأكيد أوكام على الحاجة إلى التحقق من الفرضيات من خلال التجربة يعكس فهمه لـ "الإرادية اللاهوتية"، وهو الاعتقاد بأن العالم الطبيعي يعتمد في نظامه على الاختيار الحر لخالق ذكي. ووفقًا لهذا الفهم، لم يكن على العلماء الافتراض بأن الطبيعة تتبع قواعد معينة بالضرورة، بل كان عليهم دراستها عن كثب لمعرفة ما إذا كانت بالفعل تتبع هذه القواعد. وقد عبّر أوكام عن هذا المبدأ من خلال قوله: "لا ينبغي إثبات أي شيء دون سبب، إلا إذا كان بديهيًا أو معروفًا بالتجربة أو مثبتًا بسلطة الكتاب المقدس." هذا النهج لم يكن مجرد قاعدة منهجية، بل كان نتيجة إيمان أوكام العميق بالنظام الإلهي للطبيعة وبأن كل شيء في العالم قد خُلق بحرية من قبل الله. هذا الفهم دفعه للتشكيك في العديد من الافتراضات الفلسفية المعقدة التي سادت خلال العصور الوسطى، وشجعه على البحث عن تفسيرات أبسط وأكثر قابلية للتحقق بالتجربة. بذلك، ساعدت شفرة أوكام ومنهجه في تحفيز نمو العلوم التجريبية من خلال تشجيع العلماء على التركيز على الحقائق الملاحظة بدلاً من الافتراضات الميتافيزيقية التي لا يمكن اختبارها.

تقييم نموذج الحرب

بدأت العمل على دراساتي العليا في تاريخ وفلسفة العلوم قبل أن يظهر الملحدون الجدد على الساحة. في عام 1986، عامي الأول في كامبريدج، كان ريتشارد دوكينز قد نشر للتو كتابه صانع الساعات الأعمى، وهو كتاب يشرح فيه كيف يمكن للنظرية النيو-داروينية المعاصرة أن تفسر "مظهر التصميم" في الأنظمة البيولوجية دون الحاجة إلى استدعاء وجود ذكاء مصمم حقيقي. لاحقًا، في كتب مثل نهر خارج عدن (1995) ووهم الإله (2006)، بنى دوكينز على هذا الحُجّة ليقترح أن غياب الأدلة على وجود مصمم في تاريخ الحياة يجعل فرضية الله غير ضرورية (بل حتى وهمية). جاءت هذه الكتب لتجادل بأن الإلحاد (أو المادية العلمية) يقدم تفسيرًا ميتافيزيقيًا أفضل للصورة التي كشفت عنها العلوم عن العالم لأسبابٍ عدة. أولاً، زعم دوكينز، كما أشرت سابقًا، أن الكون "يتمتع بالخصائص التي نتوقعها بالضبط إذا لم يكن هناك في الأصل تصميم، أو غاية، بل مجرد "لامبالاة عمياء وقاسية". ثانيًا، بما أنه في رأيه، لا الحياة ولا الكون يكشفان عن أدلة على وجود تصميم حقيقي (على عكس التصميم الظاهر)، فإن الإلحاد أو المادية يوفران تفسيرًا أكثر "اختصارًا" للعالم. فإذا لم يكن هناك دليل على وجود تصميم حقيقي في الكون، وبالتالي لم يكن هناك دليل على وجود مصمم إلهي، فلماذا نواصل الاعتقاد بوجود هذا الكائن؟ في أواخر الثمانينيات، لم تكن الجدالات الإلحادية العدائية والتأريخات المثيرة للجدل قد أصبحت جزءًا رئيسيًا من ثقافتنا بعد. ومع ذلك، فإن فكرة أن العلم والدين كانا في حالة صراع طويل الأمد كانت قد تسربت بعمق إلى الفكر الأكاديمي وكذلك الثقافة الشعبية وأفكار العديد من وسائل الإعلام. نتيجة لذلك، خلال الأشهر القليلة الأولى لي في كامبريدج، وبينما كنت أقرأ العديد من مؤرخي العلوم الذين شككوا في نموذج الحرب، ظللت أتساءل ما إذا كانوا هم من يراجعون التاريخ بشكل خاطئ. ربما كان المؤرخون المعاصرون قد فهموا الأمر بشكل خاطئ. ربما كان درابر ووايت والمتحدثون باسم العلم الشعبي (مثل كارل ساجان الشهير آنذاك) على حق في النهاية. لذا قررت التعمق أكثر في مسألة العلاقة التاريخية بين العلم والإيمان بالله بقراءة أعمال مؤسسي العلم الحديث بنفسي.

الفصل الثاني

قيد الإغداد ...